一、基本情况

湖南省慈利县龙潭河镇位于慈利县东南边陲,历史悠久,物产丰饶,自古有“粮仓油海”、“鱼米之乡”的美称,境内民间艺术形式丰富多样,连续5届荣获“中国民俗文化艺术之乡”称号,主要代表项目板板龙灯,于2021年成功入选国家级非物质文化遗产名录,全镇已有省、市、县非遗代表性传承人、民间艺术传承人共计8人,从事民间艺术的民间艺人多达200余人。

近年来,该镇以“文化兴镇”为新地点,全力加强镇域内公共文化服务设施建设,建成农家书屋22个,新时代文明实践站(所)22个,户外休闲健身基地22个,龙潭河影剧院重新营业,龙潭河汉剧团重新起航,不断推进民间艺术展现新魅力,实现以文化赋能经济社会发展,为群众更好共享高质量发展成果奠定了坚实基础。

二、主要做法和成效

(一)坚持党政引领,统筹文化发展全局。一是镇村同步实现共建。为进一步做好全镇民间艺术传承与保护工作,镇党委政府成了专门工作小组,制定出台了《2018-2020三年民间文化保护传承发展纲要》,将文化传承保护工作纳入镇党委政府重要日程,明确了“党委书记亲自抓、支部书记具体抓”的传承保护原则,在民间艺术的保护欲传承是给予最大政治保障。在镇、村两级的共同努力下,龙潭河镇板板龙协会于2014年7月正式成立,经过多年已成为会员多达580人的大型民间艺术传承团体,为民间艺术继续发扬注入鲜活能量。二是重塑文化传承风气。全力推进文明村、镇创建工作,出台“五大禁止”“八条禁令”等措施,深入开展尊老爱幼、和睦邻里、禁止打牌赌博等活动,组织开展全镇道德模范、最美家庭、“好公婆、好媳妇、好邻居”等先进典型评选表彰活动,大力倡导文明乡风、良好家风、淳朴民风,成立广场舞21支,定期开展农民趣味运动会、歌唱比赛等活动,全力营造全社会热爱文化的良好氛围,为更好实现文化传承提供良好的社会土壤。三是瞄准舞台抢得先机。龙潭河镇始终坚持对接主流媒体宣传,将传统与新时代接轨,不断培优“板板龙灯”文化品牌,在不懈努力下,多次将板板龙灯搬上央媒等主流荧幕。2014年7月9日,央视2套《消费主张》栏目黄金时段以《龙的传人》为题专题介绍。2016年12月,央视4套《外国人在中国》《我在中国过大年》栏目专栏播出“板板龙灯”系列节目。2017年9月,央视7套《美丽中国乡村行》栏目专栏播放《慈利深山的奇珍异宝》,板板龙灯在国内外的知名度、影响力不断提升,为全镇民间艺术更好发展抢得了发展先机。

(二)坚持强基固本,赓续民间艺术血脉。一是厘清文化传承脉络。成立以民间艺人、非遗传承人、民间艺术专家为主体的文化资料整理团队,寻根溯源,全面搜集整理以“板板龙灯”为代表的传统民间艺术相关资料,对板板龙灯历史起源、艺术特征及表演道具等内容进行全面梳理,形成了较为规范、条理清晰、可供查阅参考的文献资料。为全面构筑全镇文化发展体系,镇党委政府倾注大量人力物力和财力,对收集到的图片、视频、电子文档等各类资料分门别类、建档储存,撰写成核心条目250余条200余万字, 形成了资料翔实、内容丰富、图文并茂、声光电一体化的民间艺术档案。二是健全文化传承机制。由镇党委政府牵头,板板龙灯协会参与,立足“中国民俗文化艺术之乡”品牌,积极开展传统民间艺术“进校园、进社区、进乡村”活动,组织民间艺术代表性传承人集中开展“传艺收徒”活动,针对青少年开展传承授艺46次,成功培养长期参与51人,全方位加强传统民俗文化传承人培育培养。2021年7月,通过镇党委政府努力,板板龙灯传习所成为了清华大学乡村振兴工作站赴慈利开展暑期实践活动站点,青年才俊们能现场观摩并参与到板板龙灯制作过程等,为民间文化艺术的传承和发展注入了强大动力。三是建好文化传承阵地。通过多方筹措,市、县、镇、村四级不断努力,占地近3000平方米的板板龙灯传习所拔地而起,经过多轮次扩建,面积已达14000平方米,成为全县首屈一指的非遗文化传承基地,集演艺广场、停车场、非遗文化墙于一身,硬件设施全面提升,成为龙潭河镇文化新地标。

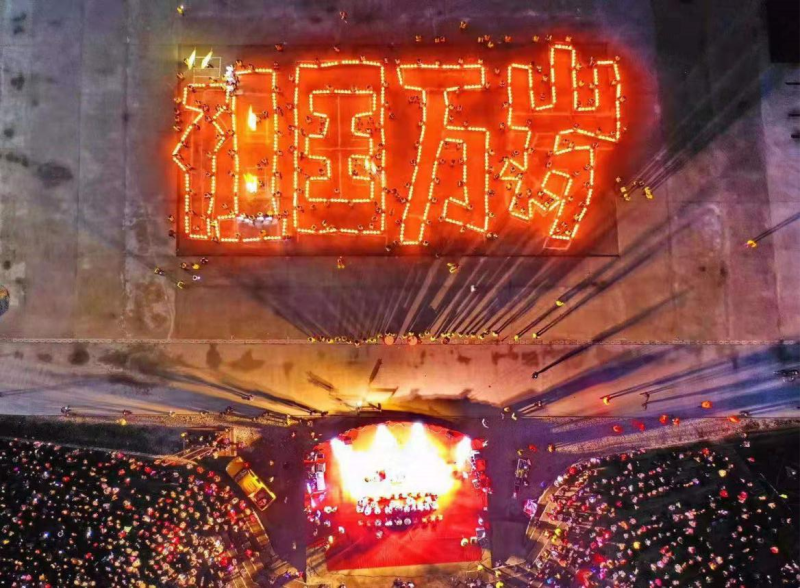

(三)坚持文化兴镇,深挖文化经济潜能。一是写好文农结合文章。逐步形成以板板龙灯为核心的“非遗+”文化产业发展模式,以元宵节、端午节、中秋节、腊八节等传统节庆活动为“展厅”,打造板板龙灯、土家长席宴、民俗运动会、年货节等“特色文化拼盘”,不断扩大文化效应,吸引县内外游客纷至沓来,推进民间文化深入交流,有力带动当地农产品土特产销售。2019年,在以“千人舞龙灯·玩转腊八节”为主题的第三届板板龙灯艺术节上,年货腊货、土特农产成为活动主角,让游客观众们“哄抢”,活动期间的产品销售额达20余万元,直接为所在社区带来了5万元的集体经济收益,展现出文农结合促发展的巨大优势。二是坚持文旅结合路线。坚持集约共建,全面打造文旅精品线路,立足“板板龙灯”传习所,发挥出龙潭河镇东联五雷山、朝阳地缝,毗邻“千岛龙潭”的地理优势,将以“板板龙灯”为代表的本地民间艺术与旅游资源有机统一,以民间艺术“作媒”积极融入张家界东线旅游发展格局,打造以体验传统民俗文化为特色的文旅精品线路,实现以文促旅、以旅彰文,探索“文化+旅游”。三年来,全镇接待游客年均增长15%以上,开展各类民俗文化演出300多场次,文旅创收300多万元,为推动全镇经济社会高质量发展贡献了巨大文化力量。三是坚持群众创造理念。始终坚持“文化创造源自群众,文化成果馈赠群众”的工作理念,坚持以点带面,充分发挥“板板龙灯”辐射效应,带动镇域各类民俗文化繁荣发展,大力支持龙潭河镇汉剧团、春风艺术团等民间艺术团队不断做大做强,创造出《龙潭大鼓》《龙潭是个好地方》等一大批脍炙人口的民间舞台剧。始终与新时代、新思想紧密结合,组建50人组成的“板板龙灯”专业表演团队,创新推出一批时代气息浓厚、艺术特色鲜明、群众喜闻乐见的精品龙灯节目。着力推进村(社区)村民大舞台建设,组织群众自发成立广场舞队、山歌队、相声队、腰鼓队等个体表演团队,开展讲孝道、颂党恩、赞美幸福生活等主题鲜明、生动活泼的群众表演活动,不断丰富全镇人民群众精神文化生活,基本形成了板板龙灯“一枝独秀”、其他民间艺术“群星点缀”的良好文化发展局面。

三、发展规划及具体做法

(一)发展规划

——坚定文化自信,走好文化兴镇之路。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大“坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛”精神,确立民间艺术优秀文化自信,并与社会主义先进文化和中华优秀传统文化的有机结合,达到举旗帜、聚民心,育新人、兴文化,展形象的新目标。

——接续奋斗征程,持续擦亮文化名片。全面总结龙潭河镇连续五届荣获“中国民间文化艺术之乡”的工作经验,积极推动“中国民间文化艺术之乡”创建工作,为板板龙灯持续传承、发展与创新提供更好平台。同时,以创建“中国民间文化艺术之乡”为载体,激发板板龙灯的发展新活力,实现以文化人、以文育人、以文兴镇、以文强镇、以文富镇的总目标而奋斗。

——创新驱动发展,守住文化传承根基。组织专家、学者、教授、传承人、民间艺人为队伍的民间文化艺术保护领导小组,深入推进文化传承保护与发展的制度化、规范化,深化系统性的挖掘、整理、存档、归类民间文化资料,扩大收集范围,集中研究成果,编簒各项民间艺术资料成册,使民间艺术文化产品更加丰富,服务供给、艺术种类更加充足,形成以政府主导,板板龙灯协会、千岛龙潭传媒有限公司等民间团体和文化公司配合,齐抓共管的发展格局。

(二)具体措施

——加大创作力度。编辑出版《板板龙灯传记》、《板板龙灯传承录》、《板板龙灯教学教程》等专著,更好的传承普及民间文化。积极创办优秀民间文化展示园、主题党日活动园、工会组织活动园、文旅结合文化园,全面推广文旅结合,加快基础设施建设,打造张家界东线旅游旅游基地的新亮点,发挥品牌效应,增加经济收入。

——加大保护力度。建立保护阵地,以板板龙灯传习所、百姓大舞台、龙潭河大剧院为载体,将楠木村、大湖村、铁树潭居委会、龙潭社区、竹峪村、江星村、潘坪村、金坪村等7个村纳入板板龙灯文化生态保护村,并逐步普及到全镇各村(社区),计划至2025年全县覆盖率50%以上。

——加大外宣力度。力争开展板板龙灯艺术节活动,开设非遗文化展示日,在央视、省、市、县等主流媒体,专题报道6次以上。坚持走出去、请进来相结合,大力开展民间艺术交流活动,全力推进非遗“进校园、进社区、进景点”活动,为板板龙灯走向世界蓄积强大能量。

(三)政府投入及相关保障

——党政主导发展。成立龙潭河镇民间艺术工作领导小组,将村(居)、学校、民间艺术团体纳入领导小组成员范围,举全镇之力、集大众之智,号召广大干部、人民群众主动参与,大力推进文化兴镇工程。

——注重规划引导。遵照科学布局、因地制宜、重点突出、思路清晰的原则,科学制定《龙潭河镇“文化兴镇”工程实施方案》,按照短期、中期、长期有机结合的目标,稳步推进全镇文化建设。

——坚持整体推进。在全镇所辖村(社区),特别是7个文化生态保护村,做到村村有规划、村村有方案,对各村(社区)的民间文化、民间艺人、演艺种类、演出形式,进行登记造册、加强保护、统一管理,充分挖掘本土特色文化资源,开辟乡村旅游新路径,为实现乡村振兴添砖加瓦。

——加强财政保障。将民间艺术工作经费纳入财政预算,每年努力想上级部门争取文化专项资金100万元,设立镇民间艺术工作发展专项资金,主要用于板板龙灯阵地建设、民间艺术保护传承、民间艺人和传承人的培养、培训,不断推动民间艺术向阳。